- Home

- 共済組合とは

- 任意継続組合員の手続き

任意継続組合員の手続き

任意継続組合員の制度について

組合員であったものが、退職後も申出により「任意継続組合員」として最長2年間組合員資格を継続できる制度です。

資格要件:退職日の前日まで引き続き1年以上組合員であった者(※)

(※)例:当年度4月1日採用の方が当年度3月31日で退職をした場合は、退職日の前日までの組合員期間が1年未満のため任意継続組合員の資格取得要件を満たしません。過去に当共済組合の組合員期間がある場合でも、その後に任意継続組合員となったり他健康保険に加入した期間がある場合は組合員期間を通算できません。

☞手続きはこちらをご覧ください。

掛金について

退職時の標準報酬月額と任意継続資格取得日の前年度の9月30日現在の全組合員の標準報酬月額の平均値を比較して、いずれか低い方の額に基づいて算出されます。ただし在職時と異なり、半分を負担していた地方公共団体の掛金がなくなるため、掛金の全額を負担することとなります。

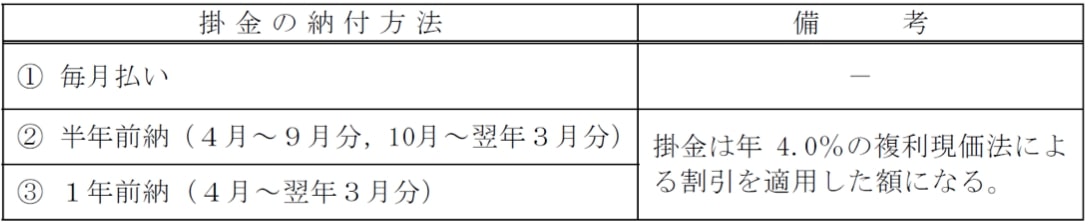

納付方法は、下記3種類のうちいずれかを選択できます。

令和7年度の掛金の概算額が知りたい方は、こちらからご自身で試算してください。

※令和8年度の掛金率および標準報酬月額の上限額は、令和7年3月中旬頃に決定します。

※任意継続2年目でも掛金は退職時の標準報酬月額から算定されるため、収入がなくなった等で掛金額が少なることはありません。なお、毎年3月中旬ごろに保険料率等が改定される可能性があるため年度毎に掛金額が変わることはあります。

【任意継続掛金納付証明書に関する手続き】

確定申告や年末調整の際、任意継続掛金および介護掛金は社会保険料控除の対象となります。金額確認のために、納付した任意継続掛金の領収書はご自身で保管してください。なお、領収書を紛失した場合や新たに就職した先で証明書が必要な場合は電子申請してください。

【申請フォームはこちら】

※スマートフォンからも申請できます →

給付について

在職時と同様の給付が受けられます。給付の詳細は短期給付のページをご覧ください。

ただし、給与の減額に対する手当金は支給対象外です。(育児休業手当金、育児休業支援手当金、育児時短勤務手当金、介護休業手当金、休業手当金、退職後に発生した傷病手当金、出産手当金)

資格に関する手続き

①資格取得時

退職が決定した方が任意継続を希望される場合は、資格要件に該当しているか確認のうえで以下の期間内に資格取得手続きをおこなってください。退職前の事前申出が可能ですが、共済組合の資格喪失手続きが完了するまでの間は処理できませんのでしばらくお待ちください。

【申出及び初回掛金納付の受付期限】 退職日を含め20日以内

申出受理後に初回納付額案内をお送りしますので、期限内に初回掛金を納付してください。期限後は手続きができません。また、期限内に掛金納付が確認できない場合は申出を取り消します。お手続きはお早めにお願いします。

【申請フォームはこちら(任意継続組合員資格取得申出)】(紙様式での申請不可)

※インターネット用PCからアクセスしてください

※スマートフォンからも申請できます →

【被扶養者に関する手続き】

【在職時の被扶養者を引き続き被扶養者としたい場合】申請フォーム内に対象者氏名等を記入してください。記入がない被扶養者については、組合員の退職と同時に資格喪失となります。

【新たなご家族を被扶養者としたい場合】別途、被扶養者申告書(増)、特別認定の手続きをしてください。

①-2任意継続の申出の辞退(取下げ)

申出書を提出した後でも、再就職決定等の理由により申出を辞退することができます。すでに初回掛金を納付済みの場合は、後日返金されます。

すでに任意継続組合員となられている方が資格喪失を希望される場合は、③資格喪失時の手続きをおこなってください。

【手続きはこちら(任意継続組合員資格取得申出の取下げ)】(電話での連絡不可)

※インターネット用PCからアクセスしてください

※スマートフォンからも申請できます →

任意継続組合員となった後で資格喪失を希望される場合は、取下げではなく任意継続資格喪失申出の手続きが必要です。

①-3初回掛金納付後の連絡

初回掛金の納付が完了したら、以下のフォームから納付済みの連絡をしてください。

掛金納付確認後約1週間でマイナ保険証の利用が可能となりますので、「資格情報通知書」をお送りしてお知らせします。(マイナポータルよりご自身でも資格情報が確認できます)

【申請フォームはこちら(初回掛金納付済み連絡)】

※インターネット用PCからアクセスしてください

※スマートフォンからも申請できます →

【マイナ保険証を利用しない場合】任意継続申出時に資格確認書交付を希望してください。(マイナ保険証の利用登録済みの場合は交付不可)

マイナ保険証についてはこちら

②転居される場合

こちらのフォームから届出をしてください。

③資格確認書等を紛失・破損した場合

こちらのフォームから届出をしてください。申請受理後、再交付します。

③資格喪失時

資格喪失理由により、添付が必要な書類などを以下の表より確認して手続きをおこなってください。

【ご注意ください】

・被扶養者がいる場合は、組合員と同時に被扶養者も資格を喪失します。被扶養者は資格喪失後に加入する健康保険の加入手続きをおこなってください。

・資格喪失日以降に資格確認書等を返納していただきます。資格喪失日以降に当共済組合の資格で医療機関等を受診された場合は、後日、医療費を全額返還請求しますので使用しないでください。

【申請フォームはこちら(任意継続組合員資格喪失申出)】(紙様式での申請不可)

※インターネット用PCからアクセスしてください

※スマートフォンからも申請できます →

| 資格喪失理由 | 資格喪失日 | 必要な手続き、添付書類等 |

|---|---|---|

| 任意継続組合員期間が満了したとき | 期間満了日の翌日 | 手続きは不要です。共済組合より期間満了日までに「資格喪失証明書」を自宅に郵送します。 |

| 任意継続組合員が死亡したとき | 死亡日の翌日 | 上記の申請フォームより手続きをおこなってください。 ※埋葬料の請求手続きを行ってください。 |

| 掛金を納付期限までに納めなかったとき | 納入期限日の翌日 | 納付期限までに掛金を納めなかった場合は任意継続組合員資格を喪失します。資格喪失日以降は共済組合の資格で医療機関等の受診は出来ません。 |

| 健康保険の被保険者又は共済組合の組合員になったとき | 被保険者又は組合員となった日 | 上記の申請フォームより手続きをおこなってください。申請フォームには新しい健康保険の加入先、記号・番号及び資格取得日が分かる書類(資格情報通知書または資格確認書等)のコピーを添付してください。 |

| 任意継続組合員の資格喪失を希望する旨を申し出たとき | 資格喪失申出を受理した日の翌月1日 | 資格喪失を希望する日の前月までに、上記の申請フォームより手続きをおこなってください。申請受理後に「資格喪失証明書」を自宅に郵送します。 |

| 75歳到達等の理由により後期高齢者医療制度に加入したとき | 後期高齢者医療被保険者の資格取得日 | 上記の上記の申請フォームより手続きをおこなってください。申請フォームには後期高齢者医療被保険者証の写しを画像添付して手続きをおこなってください。 |

書類提出先

神戸市職員共済組合 共済サポートデスク

※資格喪失後に加入する健康保険の加入手続

次のいずれかを選択して手続きしてください。

手続きに際しては、共済組合が発行する「資格喪失証明書」が必要になりますが、この通知書は資格確認書等が共済組合に返納されたことが確認された後に送付します。(ただし、任意継続組合員期間が満了する場合は、期間満了日の直前に送付します。)

| 加入先 | 備考 |

|---|---|

| 住所地の市区町村が運営する国民健康保険 | 資格喪失日から14日以内に、住所地の市区町村窓口で加入手続を行ってください。 |

| 家族が加入する健康保険(被扶養者) | それぞれの健康保険組合等で被扶養者の認定基準(収入要件等)が独自に定められていますので、加入手続を行う前に認定可能かどうかを確認しておいてください。 |