- Home

- よくある質問

よくある質問

職員向け鍵つきページのユーザー名・パスワードについては、デスクネッツの福利厚生情報のページをご覧ください。

- 資格認定

- 扶養認定

- 標準報酬

- マイナ保険証・資格確認書(旧組合員証)

- 掛金(産前産後休業掛金免除、育児休業掛金免除)

- 医療費(高額療養費、限度額適用認定証)

- 短期給付(療養費、傷病手当金、育児休業手当金、介護休業手当金)

- 所属確認欄(職員共済組合に提出する様式)

- その他医療(第三者行為、医療費のお知らせ、福祉医療助成)

- 人間ドック

- インフルエンザ予防接種助成

- 歯科検診

- KOBEベネフィット・ステーション

- あじさい通信・あじさいガイド

- 宿泊施設

- 住宅貸付

・年金制度についてのよくある質問は、全国市町村職員共済組合連合会ウェブサイトの

「年金Q&A 質問一覧」をご覧ください。

全国市町村職員共済組合連合会ウェブサイト「年金Q&A 質問一覧」

・マイナ保険証についてのよくある質問は、厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。

厚生労働省ウェブサイト「マイナンバーカードの健康保険証利用についてのよくある質問」

資格認定について

扶養認定について

- 被扶養者の収入が年間130万円以内だったのに、健康保険の扶養を外すように言われました。

どうしてですか。 - 被扶養者である大学生の子供が別居していますが、仕送りが確認できる書類は必要ですか。

- 「仕送りが確認できる書類」とはどのようなものがありますか。

- 「就職日が確認できる書類」とはどのようなものがありますか。

マイナ保険証・資格確認書について

- ※令和6年12月2日より、健康保険証(組合員証・被扶養者証)は交付を終了してマイナ保険証制度へ移行しました。現在お持ちの組合員証・被扶養者証は令和7年12月2日以降使用できなくなります。 くわしくはこちら。

- 家族を扶養に入れようと思いますが、マイナ保険証はいつから利用できますか。マイナ保険証を利用しない場合、資格確認書はどのくらいで発行してもらえますか。

- まだマイナ保険証が利用できないのですが、病院にかかるときはどうすればよいですか。

- 氏名変更のため資格確認書を再発行してもらったのですが、前の資格確認書はどうすればよいですか。

- 住所が変わりましたが、何か手続きは必要ですか。

- 任意継続組合員になった場合、在職時の資格確認書をそのまま使えますか。

標準報酬について

掛金について

【産前産後休業掛金免除】

- 掛金免除となる「産前産後休業期間」とはどの期間を指しますか。

- 産前産後休業中は給与が支給されますが、その場合でも掛金免除の対象となりますか。

- 流産となった場合も掛金免除の対象となりますか。

- 月の途中で産前休業となった場合、掛金は日割り計算で免除されますか。

- 当初に届け出した出産予定日と実際の出産日が異なる場合は、改めて届け出が必要ですか。

【育児休業掛金免除】

- 掛金免除となる「育児休業期間」とはどの期間を指しますか。

- 当初に届け出した免除期間が変更になる場合は、改めて届け出が必要ですか。

- 第1子の育児休業期間中に第2子を妊娠した場合の掛金免除の届け出はどうなりますか。

- 月の途中で育児休業を開始した場合、掛金は日割り計算で免除されますか。

医療費について

- すでに窓口で高額な医療費を支払ったのですが、後から還付されますか。

- 高額療養費や附加金は申請しないと受け取れませんか。

- 医療費が高額になりそうなのですが、あらかじめ窓口負担を軽減する制度はありますか。

- 限度額適用認定証を発行してほしいのですが、手続きはどのようにすればよいですか。

短期給付について

【療養費】

- 医師の指示に基づいて補装具や弱視用眼鏡を全額自己負担で作ったのですが、7割分(8割分)はかえってきますか。

- 保険証(組合員証等)が手元になかったので窓口で10割負担したのですが、7割分(8割分)はかえってきますか。

- 海外で病院にかかった場合、共済組合から何か給付を受けられますか。

【傷病手当金】

- 休職給が支給されている期間は傷病手当金の支給対象となりますか。

- 傷病手当金の支給期間は、支給開始日から1年6か月となっていますが、8割の休職給の支給開始時ではなく、無給になってから請求した場合、実際に請求した時から1年6か月となりますか。

- 無給休職になってから傷病手当金を請求しましたが、支給要件を確認したところ、給与が出ていた期間から差額支給が発生することがわかりました。後からでも請求すればその分の傷病手当金は支給されますか。

- 以前に傷病手当金を受給していましたが、いったん復職後同じ傷病で休職した場合、再度1年6か月の傷病手当金が支給されますか。

- 「同一の傷病」であるかどうかはどのように判断されますか。

- 休職中に退職した場合は、傷病手当金は支給されますか。

- 傷病手当金はいつ請求すればよいですか。例えば、休職発令時に向こう3か月分の傷病手当金を請求することはできますか。

- 休職により給与が減額されました。傷病手当金は減額分を補填してくれるのですか。

【育児休業手当金】

- 育児休業手当金は子が何歳になるまで支給されますか。

- 育児休業手当金の支給日はいつですか。

- 育児休業手当金の支給対象となるのはどの日からですか。

- 育児休業手当金請求書[様式2-9]の「育児休業手当金の初日・末日」とは、どの日付を書けばよいですか。

【育児休業支援手当金】

※令和7年4月1日より制度開始 よくある質問と回答はこちら

【育児時短勤務手当金】

※令和7年4月1日より制度開始 よくある質問と回答はこちら

【介護休業手当金】

所属確認欄について

共済組合に提出する様式の「所属確認欄」はどのように記入したらよいですか。

その他医療について

- 交通事故でけがをしたので病院に行きたいのですが、マイナ保険証・資格確認書は使えますか。

- 医療費通知書(「医療費のお知らせ」)は過去何年分まで再交付できますか。

- 医療費通知(「医療費のお知らせ」)の(再)交付手続きはどうすればよいですか。

- 医療費通知(「医療費のお知らせ」)に、なぜ11月・12月分の記載がないのか。

- 医療費控除の手続きについて教えてください。

- 福祉医療助成の受給資格があります。このたび、居住地外の都道府県で受診したのですが、何か手続きが必要ですか。

- 医療機関の窓口で福祉医療受給者証を提示し忘れたのですが、何か手続きが必要ですか。

- 福祉医療受給者証が交付される前に受診したのですが、何か手続きが必要ですか。

人間ドックについて

- 利用承認書を紛失しました。再発行はできますか。

- 利用承認書に記載されている希望月を変更したいのですが、できますか。

- 利用承認書が届きません。

- 受診当日、利用承認書を忘れました。どうすればよいですか。

- 日程を変更したいのですが、どうすればよいですか。

- 病院を変更したいのですが、できますか。

- コースを変更したいのですが、できますか。

- キャンセルしたいのですが、どうすればよいですか。

- 申込期間を過ぎてしまったのですが、今からでも申込はできますか。

- 申込期間を過ぎてから共済組合員になったのですが、今からでも申込はできますか。

- 公立学校共済組合員ですが、申込はできますか。

- 全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入していますが、申込はできますか。

- 来年度の雇用形態がまだ確定しておらず、引き続き共済組合員になるかどうかがわかりません。申込はできますか。

- 共済組合員の資格がなくなっても受診できますか。

- KOBEベネフィット・ステーション(KOBEフリーチョイスプラン)の人間ドック補助は併用できますか。

- 受診当日、マイナ保険証・資格確認書を忘れました。どうすればよいですか。

- 人間ドックと同時に婦人科検診(乳がん、子宮頸がん検診)を受診したいのですが、どうすればよいですか。

インフルエンザ予防接種助成について

- 家族の接種分も申請できますか。

- 1年間に何回接種しても申請できますか。

- 振込口座を指定できますか。

- 会計年度任用職員でも申請できますか。

- 接種日に指定はありますか。

- 公立学校共済組合員ですが、申請できますか。

- 全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入していますが、申請できますか。

歯科検診について

- 子供を連れて受診できますか。

- 休業中でも受診できますか。

- 休業中ですが、来年度も案内はありますか。

- 業務が忙しく受診できないのですが、来年度も案内はありますか。

- 公立学校共済組合員ですが、受診できますか。

- 全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入していますが、受診できますか。

- 虫歯の治療はしてもらえますか。

KOBEベネフィット・ステーションについて

【会員資格など】

【フリーチョイスプラン】

- 退職前に利用券を取り寄せ済みです。退職後も利用券を使用できますか。

- 利用ガイドを紛失しました。フリーチョイスプランのFAX申込書が欲しいのですが。

- フリーチョイスプランについて、冊子以外で確認できるものはありますか。

あじさい通信・あじさいガイドについて

宿泊施設について

住宅貸付について

このページのトップへ

資格認定について

Q 採用日と資格取得日が違うのはなぜですか。(資格取得日が平成21年12月1日)

A 平成21年12月1日、神戸市健康保険組合が解散し神戸市職員共済組合へ移行しました。

その際に組合員証を新しく発行しているため、この日以前に採用された方は資格取得日が採用日と異なっています。

Q 採用日と資格取得日が違うのはなぜですか。(資格取得日が令和4年10月1日)

A 令和4年10月1日、地方公務員等共済組合法の改正により共済組合員資格の適用要件が拡大され、それまで協会けんぽに加入していた非常勤職員(再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員、非常勤特別職等)が神戸市職員共済組合の短期組合員へ移行しました。

その際に組合員証を新しく発行しているため、この日以前に採用された方は資格取得日が採用日と異なっています。

このページのトップへ

扶養認定について

Q 被扶養者の収入が年間130万円以内だったのに、健康保険の扶養を外すように言われました。

どうしてですか。

A 給与など月を単位とする収入の場合、月額108,334円未満という基準を満たしている必要があります。短期雇用等で年額換算では130万円以内という場合であっても、月額が基準を超えている場合、その期間は扶養家族として認められません。

また、勤務先で健康保険に加入している・仕送りが足りない等、収入以外の認定要件を満たしていない場合もあります。

Q 被扶養者である大学生の子供が別居していますが、仕送りが確認できる書類は必要ですか。

A 神戸市職員共済組合では、特別認定の被扶養者(中学生以下を除く)について、毎年1回更新(検認)を行います。

原則、別居している被扶養者については仕送り確認書類の提出が必要ですが、学生の場合は学生証の写しまたは在学証明書をもって仕送り確認書類の提出を省略できます。

Q 「仕送りが確認できる書類」とはどのようなものがありますか。

A 銀行の振込証明、被扶養者の通帳、現金書留の控え(全てコピー可)などがあります。

組合員から被扶養者へ「いつ」「いくら」仕送りしているかが客観的にわかるものである必要があります。

Q 「就職日が確認できる書類」とはどのようなものがありますか。

A 就職証明書、雇用契約書、就職先の資格確認書(全てコピー可)などがあります。

このページのトップへ

マイナ保険証・資格確認書について

Q 家族を扶養に入れようと思いますが、マイナ保険証はいつから利用できますか。マイナ保険証を利用しない場合、資格確認書はどのくらいで発行してもらえますか。

A 普通認定の場合は、給与担当課で扶養手当の支給が決定されてから、資格確認書(紙・1カ月有効)を発行いたします。1週間~1か月で発行できることが多いです。

普通認定以外の場合は、申請書類がすべてそろい次第資格確認書(紙・1カ月有効)を発行します。

オンライン資格確認等システムへのデータ登録が完了次第、マイナ保険証をご利用いただけます。なお、マイナ保険証を利用しない場合は、資格確認書(カード・最大5年間有効)を後ほど交付いたします。

Q まだマイナ保険証が利用できないのですが、病院にかかるときはどうすればよいですか。

A 資格確認書(紙・1か月有効)の有効期限内の場合は、こちらを使用してください。

期限到来後は、いったん窓口で10割をお支払いいただき、後日、組合員を通じて共済組合へ医療費の請求(療養費等請求書[様式2-1])を行ってください。

資格確認書等を申請中であることの証明書はありません。

Q 氏名変更のため資格確認書を再発行してもらったのですが、前の資格確認書はどうすればよいですか。

A 新しい資格確認書が交付されたら、速やかに共済組合までご返却ください。

Q 住所が変わりましたが、何か手続きは必要ですか。

A 通勤届を提出している組合員及びその組合員と同居している被扶養者は届け出不要です。これらに該当しない場合は、こちらから申請してください。

なお、資格確認書の裏面の住所欄は各自で訂正してください。欄に書ききれなくなった場合は、再交付申請をしてください。

Q 任意継続組合員になった場合、在職時の資格確認書をそのまま使えますか。

A 任意継続組合員になると、在職時の資格確認書から記号・番号が変わるため、そのままお使いいただくことはできません。

在職時の資格確認書は、退職後速やかに共済組合までご返却ください。

このページのトップへ

標準報酬について

Q 標準報酬月額を知りたいのですが、どうやって確認できますか。

A ご自身の給与金等支給明細書(以下、給与明細)に記載されている掛金額を標準報酬等級表に当てはめることで標準報酬月額が逆算できます。

(例)令和6年4月給与明細の『共済短期』の金額が19,570円の場合

令和6年度標準報酬等級表の『短期』の列から同じ金額(19,570円)を探します。

同じ行の左にある『等級(短・福・介)』と『月額』に記載されている数字をご確認ください。(⇒短期 26等級380,000円)

なお、標準報酬の等級及び標準報酬月額は、改定があったときに給与明細に掲載し、お知らせしています。

このページのトップへ

掛金について

【産前産後休業掛金免除】

Q 掛金免除となる「産前産後休業期間」とはどの期間を指しますか。

A 産前産後休暇を取得した期間のうち、下記の期間となります。

産前=出産の日(予定日)以前42日(6週)

多胎妊娠の場合98日(14週)

産後=出産の日以後56日(8週)

Q 産前産後休業中は給与が支給されますが、その場合でも掛金免除の対象となりますか。

A 下記の掛金免除期間であれば、給与支給の有無にかかわらず掛金免除となります。

産前=出産の日(予定日)以前42日(6週)

多胎妊娠の場合98日(14週)

産後=出産の日以後56日(8週)

Q 流産となった場合も掛金免除の対象となりますか。

A 労働基準法における出産とは妊娠4か月以上(85日以上)の分娩とし、出産のみならず死産を含むこととされていますので、妊娠4か月以上の流産であれば通常の出産と同様に産後休暇が付与されることから、その間は掛金免除の対象となります。

Q 月の途中で産前休業となった場合、掛金は日割り計算で免除されますか。

A 掛金免除額の計算は月単位となっています。

産前産後休業を取得した日の属する月から、その産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間となります。

Q 当初に届け出した出産予定日と実際の出産日が異なる場合は、改めて届け出が必要ですか。

A 届け出した期間に変更がある場合は、速やかに「産前産後休業期間掛金免除変更申出書」[様式3-10-8]の提出をお願いします。

【育児休業掛金免除】

Q 掛金免除となる「育児休業期間」とはどの期間を指しますか。

A 育児休業を取得し、養育する子が3歳に達するまでの期間です。

Q 当初に届け出した免除期間が変更になる場合は、改めて届け出が必要ですか。

A 当初の届け出期間から変更になる場合は、必ず「育児休業期間掛金免除変更申出書」[様式3-10-1]の提出をお願いします。

Q 第1子の育児休業期間中に第2子を妊娠した場合の掛金免除の届け出はどうなりますか。

A 第2子の産前休暇を取得する日の前日に第1子の育児休業が終了するため、育児休業掛金免除も終了します。「育児休業期間掛金免除変更申出書」[様式3-10-1]の提出をお願いします。

また、第2子にかかる「産前産後休業期間掛金免除申出書」[様式3-10-7]を併せて提出してください。

Q 月の途中で育児休業を開始した場合、掛金は日割り計算で免除されますか。

A 掛金免除額の計算は月単位となっています。

育児休業を取得した日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間となります。

このページのトップへ

医療費について

Q すでに窓口で高額な医療費を支払ったのですが、後から還付されますか。

A 組合員や被扶養者各々が、1医療機関あたり(医科・歯科及び入院・外来は別々に集計)で1か月に負担した費用が、所得に応じた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を高額療養費として支給します。

Q 高額療養費や附加金は申請しないと受け取れませんか。

A 医療機関等からの請求に基づいて共済組合が計算し、あらかじめ組合員から届け出のあった指定口座に振り込みますので、原則として請求は不要です。

ただし、福祉医療助成の対象者が居住地以外で受診した医療費が高額になったときは、共済組合に請求が必要です。

高額療養費や附加金の支給時期は診療月の3か月目以降です。

Q 医療費が高額になりそうなのですが、あらかじめ窓口負担を軽減する制度はありますか。

A 事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関等の窓口で保険証(組合員証等)と一緒に提示することで、高額療養費に相当する部分を窓口で負担する必要がなくなり、自己負担限度額までに抑えられます。

Q 限度額適用認定証を発行してほしいのですが、手続きはどのようにすればよいですか。

A 限度額適用認定申請書[様式3-15]を共済組合に提出してください。証の効力発生日は共済組合が申請書を受理し、認定した月の初日からになります。

このページのトップへ

短期給付について

【療養費】

Q 医師の指示に基づいて補装具や弱視用眼鏡を全額自己負担で作ったのですが、7割分(8割分)はかえってきますか。

A 後日、組合員が共済組合に療養費の請求を行うことで、共済組合が算定した額から自己負担すべき額を差し引いた額を支給します。療養費等請求書[様式2-1]に必要な書類を添えて請求してください。

※支給上限額や年齢による更新(再給付)期間の制限があります。

Q マイナ保険証等が手元になかったので窓口で10割負担したのですが、7割分(8割分)はかえってきますか。

A 後日、組合員が共済組合に療養費の請求を行うことで、共済組合が算定した額から自己負担すべき額を差し引いた額を支給します。療養費等請求書[様式2-1]に必要な添付書類を添えて請求してください。

※自費診療の場合、保険適用による場合の医療費より高額になることがありますが、共済組合では原則として保険点数で計算しますので、実際の支払額による計算より少額になることがあります。

Q 海外で病院にかかった場合、共済組合から何か給付を受けられますか。

A 後日、組合員が共済組合に療養費の請求を行うことで、共済組合が算定した額から自己負担すべき額を差し引いた額を支給します。療養費等請求書[様式2-1]に必要な書類を添えて請求してください。

※算定に当たっては、国内の医療機関等で同じ傷病の治療をした場合の費用を基準に計算した額(実際に海外で支払った金額のほうが低い場合はその額)をもとにします。

【傷病手当金】

Q 休職給が支給されている期間は傷病手当金の支給対象となりますか。

A 報酬(給与)が支給される場合は報酬と調整を行います。報酬日額が傷病手当金の給付日額を上回る場合(報酬日額≧給付日額)、傷病手当金は支給されません。

ただし、給付日額は標準報酬月額をもとに算定されるため、8割の休職給が支給された場合でも、傷病手当金の給付日額が報酬日額を上回れば(報酬日額<給付日額)、傷病手当金の支給期間が開始されます(同様に、病気休暇や10割の休職給(経過措置)の期間であっても、傷病手当金が支給される場合があります)。

Q 傷病手当金の支給期間は、支給開始日から1年6か月となっていますが、8割の休職給の支給開始時ではなく、無給になってから請求した場合、実際に請求した時から1年6か月となりますか。

A 傷病手当金支給期間の起算日は、本人の請求の有無にかかわらず、傷病手当金の支給要件をすべて満たし、傷病手当金の給付日額が報酬日額を上回った時点(報酬日額<給付日額)となるため、請求の時期によって起算日が動くことはありません。

よって、休職等の状況ごとに支給要件等を確認する必要があります。なお、請求の時効は事実発生日の翌日から2年です。

Q 無給休職になってから傷病手当金を請求しましたが、支給要件を確認したところ、給与が出ていた期間から差額支給が発生することがわかりました。後からでも請求すればその分の傷病手当金は支給されますか。

A 請求の時効は事実発生日の翌日から2年ですので、その間に請求した分は後からでも支給されます。

Q 以前に傷病手当金を受給していましたが、いったん復職後同じ傷病で休職した場合、再度1年6か月の傷病手当金が支給されますか。

A 傷病手当金の支給期間は、同一の傷病について支給開始から1年6か月間(結核性の疾病の場合は3年間)です。支給要件を満たして起算日が生じ、いったん支給期間が開始されると、報酬との調整により支給がない(病気休暇や休職等の報酬(給与)が給付よりも高く、傷病手当金の支給がない)場合でも、支給期間には算入されます。

したがって、当初の休職期間における支給開始から、同一の傷病により労務できなかった期間(病気休暇、休職)をすべて含めて1年6か月間で支給期間は満了します。

実際に傷病手当金が支給される期間は、休職や病気休暇等の状況によっては1年6か月に満たない場合もあります。

なお、復職して勤務した日数は支給期間に含みません。

Q 「同一の傷病」であるかどうかはどのように判断されますか。

A 傷病名が同じである場合だけでなく、傷病名が異なっていても相互に因果関係のある傷病は同一の傷病と判断します。

Q 休職中に退職した場合は、傷病手当金は支給されますか。

A 1年以上組合員であった人が、退職日に傷病により労務できない状態である場合は、退職しなかったら支給を受けることができる期間、退職後にも傷病手当金が支給されます。

ただし、傷病が軽快し、労務できる状態であるにもかかわらず、単に適職がない等で労務せず収入がない場合や、自営業を行っている場合、事務所に雇用されている場合は、傷病手当金は支給されません。

また、ほかの組合の組合員等(国民健康保険の被保険者を除く)の資格を取得した場合も支給されません。

Q 傷病手当金はいつ請求すればよいですか。例えば、休職発令時に向こう3か月分の傷病手当金を請求することはできますか。

A 傷病手当金は実際に傷病等により労務できなかった期間に対して支給しますので、未来に向かっての請求はできません。例えば、労務できなかった期間1か月分を翌月に請求する等の事後請求になります。

Q 休職により給与が減額されました。傷病手当金は減額分を補填してくれるのですか。

A 傷病手当金の給付日額は、「直近12か月の標準報酬月額の平均額×1/22×2/3」で算出します。休職給で算出した報酬日額と給付日額を比べて、報酬日額<給付日額となった場合に、報酬日額を上回る額が支給額となりますので、給与の減額分を全額補填するものではありません。

【育児休業手当金】

Q 育児休業手当金は子が何歳になるまで支給されますか。

A 原則、養育している子が1歳になるまで(具体的には子の1歳の誕生日の前日。法律上、誕生日の前日をもって満年齢に達したとみなされるため)です。

ただし、子が1歳になる前に職場復帰された場合は復帰日の前日までです。

また、一定の要件を満たしたときは、最長で子が2歳になるまで受給できる場合があります。

Q 育児休業手当金の支給日はいつですか。

A 育児休業の初日が属する月の翌月から、月ごとに支給します。

Q 育児休業手当金の支給対象となるのはどの日からですか。

A 出産した女性職員は産後休暇が終了した翌日から、男性職員は子の出生日から育児休業が取得できるので、その開始日から申請により育児休業手当金を請求できます。

Q 育児休業手当金請求書[様式2-9]の「育児休業手当金の初日・末日」とは、どの日付を書けばよいですか。

A 初日は育児休業の開始日、末日は育児休業の終了日か子が1歳に達する日(誕生日の前日)のどちらか早いほうを記載してください。

【介護休業手当金】

Q 介護休業手当金の支給日はいつですか。

A 介護休暇の初日の属する月の翌々月から末日の属する月の翌々月にかけて、月ごとに支給します。

所属確認欄について

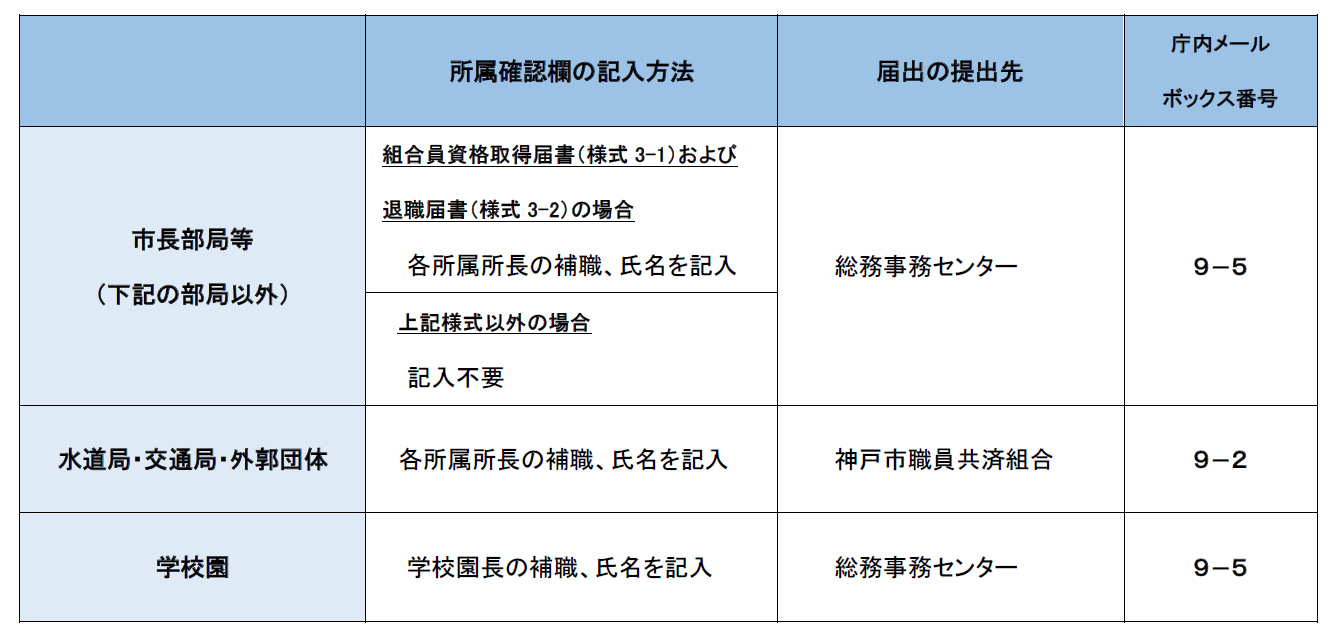

Q 共済組合に提出する様式の「所属確認欄」はどのように記入したらよいですか。

A 所属所長による認印の押印は不要です(旧様式の保険事務取扱者欄廃止)。

ただし、 下記のとおり一部の所属においては「所属確認欄」が設けられている届出に限り、各所属所長の補職、氏名の記入が必要となりますでご留意ください。

※組合員資格取得届書(様式3-1)および退職届書(様式3-2)の場合は、各所属所長の補職、氏名をご記入ください。

【所属確認欄の記入が必要な所属と届出の提出先】

このページのトップへ

その他医療について

Q 交通事故でけがをしたので病院に行きたいのですが、マイナ保険証・資格確認書は使えますか。

A 交通事故など第三者の行為が原因でけがや病気をしたときは、加害者である第三者が治療費等の費用を負担するのが原則ですが、共済組合に「損害賠償申告書」等一式を提出することで健康保険による診療を受けることができます。まずは、病院に行かれる際に共済組合にご一報ください。

ただし、公務上(労務上)や通勤途上の災害に該当するときは、健康保険で治療は受けられません。

Q 医療費通知書(「医療費のお知らせ」)は過去何年分まで再交付できますか。

A 共済組合が「医療費のお知らせ」再交付申請書[様式2-13]を受け付けた日の属する年度と、その前年度に発行した分が再交付できます。

Q 医療費通知(「医療費のお知らせ」)の(再)交付手続きはどうすればよいですか。

A こちらから共済サポートデスクあてに申請してください。受付後約1週間で発送します。なお、窓口での即日交付はしていません。

Q 医療費通知(「医療費のお知らせ」)に、なぜ11月・12月分の記載がないのか。

A 2月に医療費通知を発行する時点で、11月診療以降分は確定していないためです。医療機関からの請求を共済組合で確定するのに、診療月から3か月必要です。11月分は3月より、12月分は4月より交付可能です。

Q 医療費控除の手続きについて教えてください。

A 医療費控除の手続きについては、国税庁ホームページまたは税務署にお問い合わせください。

Q 福祉医療助成の受給資格があります。このたび、居住地外の都道府県で受診したのですが、何か手続きが必要ですか。

A 居住地の市区町村に助成金の請求を行ってください。共済組合が交付する「療養費等支給状況証明書」等の提出を求められた場合は、共済組合へ申請してください。

Q 医療機関の窓口で福祉医療受給者証を提示し忘れたのですが、何か手続きが必要ですか。

A 居住地の市区町村に助成金の請求を行ってください。共済組合が交付する「療養費等支給状況証明書」等の提出を求められた場合は、共済組合へ申請してください。

Q 福祉医療受給者証が交付される前に受診したのですが、何か手続きが必要ですか。

A 居住地の市区町村に助成金の請求を行ってください。共済組合が交付する「療養費等支給状況証明書」等の提出を求められた場合は、共済組合へ申請してください。

このページのトップへ

人間ドックについて

Q 利用承認書を紛失しました。再発行はできますか。

A 再発行いたしますので、共済組合人間ドック担当(078-322-5110)までお電話ください。

Q 利用承認書に記載されている希望月を変更したいのですが、できますか。

A 病院へ直接ご相談ください。利用承認書の希望月から変更した場合も再発行の必要はありません。

Q 利用承認書が届きません。

A 共済組合人間ドック担当(078-322-5110)までお電話ください。

Q 受診当日、利用承認書を忘れました。どうすればよいですか。

A 病院によって対応が異なりますので、お申し込みの病院の受付へご相談ください。

Q 日程を変更したいのですが、どうすればよいですか。

A 病院へ直接ご相談ください。共済組合への連絡は不要です。

Q 病院を変更したいのですが、できますか。

A 病院の変更はできません。

Q コースを変更したいのですが、できますか。

A コース変更はできません。

Q キャンセルしたいのですが、どうすればよいですか。

A 検診機関及び共済組合人間ドック担当(078-322-5110)まで必ず連絡してください。

キャンセル(受診日1週間前、無連絡)、受診日変更の回数が多い場合、検診機関からキャンセル料等を請求される場合があります。

なお、一度キャンセルされると本年度再申込はできません。

Q 申込期間を過ぎてしまったのですが、今からでも申込はできますか。

A 追加申込はできません。

Q 申込期間を過ぎてから共済組合員になったのですが、今からでも申込はできますか。

A 申込期間中に共済組合員である必要があるため、追加申込はできません。

Q 公立学校共済組合員ですが、申込はできますか。

A 別の団体となるため、申込はできません。

Q 全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入していますが、申込はできますか。

A 別の団体となるため、申込はできません。

Q 来年度の雇用形態がまだ確定しておらず、引き続き共済組合員になるかどうかがわかりません。

申込はできますか。

A 引き続き共済組合員になると仮定してお申込みください。もし共済組合員にならなかった場合は、こちらでキャンセルいたします。

Q 共済組合員の資格がなくなっても受診できますか。

A 受診日時点で資格のない場合は受診できません。受診した場合は全額自己負担となり後日、助成金相当額を請求させていただきます。

Q KOBEベネフィット・ステーション(KOBEフリーチョイスプラン)の人間ドック補助は併用できますか。

A 併用はできますが、当日病院で補助を受けることはできません。ご利用方法をよくご確認ください。

Q 受診当日、マイナ保険証・資格確認書を忘れました。どうすればよいですか。

A 病院の受付へお申し出ください。資格確認のため、病院から共済組合へ連絡があります。

Q 人間ドックと同時に婦人科検診(乳がん、子宮頸がん検診)を受診したいのですが、どうすれば

よいですか。

A お申込みの際に、オプションとして婦人科検診もお申込みください。

このページのトップへ

インフルエンザ予防接種助成について

Q 家族の接種分も申請できますか。

A できません。本人のみです。

Q 1年間に何回接種しても申請できますか。

A 1年間に1回のみです。

Q 振込口座を指定できますか。

A できません。給与併給のみです。(外郭団体職員を除く)

Q 会計年度任用職員でも申請できますか。

A 神戸市職員共済組合員であれば申請できます。

Q 接種日に指定はありますか。

A 指定期間外に接種したものについては申請できません。

Q 公立学校共済組合員ですが、申請できますか。

A 別の団体となるため、申請できません。

Q 全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入していますが、申請できますか。

A 別の団体となるため、申請できません。

このページのトップへ

歯科検診について

Q 子供を連れて受診できますか。

A できますが、お子様が機材に触れないような工夫(ベビーカーの使用等)をお願いいたします。

また、お子様専用の別室やスペースはありません。

Q 休業中でも受診できますか。

A できます。

Q 休業中ですが、来年度も案内はありますか。

A 休業中の組合員については、その旨が確認できた場合のみ、来年度改めてご案内します。

Q 業務が忙しく受診できないのですが、来年度も案内はありますか。

A 申し訳ありませんが、業務多忙の場合は来年度の案内は控えさせていただきます。

Q 公立学校共済組合員ですが、受診できますか。

A 別の団体となるため、受診できません。

Q 全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入していますが、受診できますか。

A 別の団体となるため、受診できません。

Q 虫歯の治療はしてもらえますか。

A 治療は行っておりません。

このページのトップへ

KOBEベネフィット・ステーションについて

【会員資格など】

Q 結婚して姓が変わりました。氏名の変更はどのように行いますか。

A毎月1回共済組合で氏名変更の手続きを行っています。お急ぎの方は申請フォームから申請してください。